Nachdem ich mich im ersten Artikel ein wenig mit den allgemeinen Grundlagen von Linux beschäftigt habe, soll es in diesem Artikel endlich um die Installation gehen. Um diesen Artikel aber nicht zu lang werden zu lassen, wird es hier nur um die Grundinstallation gehen. Ich beginne mit der Erklärung, warum ich mich für die gewählte Distribution entschieden habe. Anschließend erkläre ich die notwendigen Vorarbeiten, um dann über die wichtigsten Optionen während der Installation zu sprechen.

Bevor es wirklich losgeht, hier noch eine Übersicht über alle bislang erschienen Artikel dieser Serie:

- Linux? Was zum Pinguin!?

- Grundlegende Installation der Linux Distribution

- Installation von nativer Linux-Software

- Installation von Windows-Software unter Linux

- Gaming unter Linux

- Die Unreal Engine unter Linux

Die Qual der Distributionswahl

AND THE WINNER IS: CachyOS

Ich glaube, ich habe ausreichend Andeutungen gemacht, um mit meiner Wahl nicht wirklich zu überraschen. Einerseits wollte ich eine Gaming-Distribution ausprobieren und andererseits nutze ich seit Jahren Arch Linux Derivate und ganz “zufälligerweise” ist CachyOS die einzige in der Kurzbeschreibung vorhandene Distribution, auf die beides zutrifft.

Es sprechen meiner Meinung nach aber auch noch weitere Gründe für meine Wahl.

- Dadurch, dass mein Notebook einen Intel Core i7-13700HX hat, der die Mikroarchitektur

x86_64-v3unterstützt, sollen die darauf optimierten Softwarepakete von CachyOs laut eigenen Angaben um 5-20% schneller sein. - Durch das AUR und den von CachyOS direkt mitinstallierten

paruist es sehr einfach, Pakete nachzuinstallieren, die keine offiziellen Arch Linux bzw. CachyOS Pakete haben. Das AUR besteht in erster Linie aus einem git-Repository, in dem es Bauanleitungen (PKGBUILD) für Pakete gibt. Für eine bessere Benutzerfreundlichkeit gibt es neben der Weboberfläche auch entsprechende Programme, die sogenannten AUR Helfer, wieparu, die den gesamten Bau- und Installationsprozess vereinfachen. ⚠ ACHTUNG ⚠: Es ist wichtig, noch zu erwähnen, dass es sich bei den AUR-Paketen nicht um offizielle Pakete handelt und man daher eine gewisse Vorsicht walten lassen sollte. Für eine bessere Einschätzung, ob die Pakete harmlos sind, kann man sich die Kommentare und Popularität in der Weboberfläche anschauen. - CachyOS kommt bereits mit einer vorkonfigurierten Firewall, was gerade im Laptop-Einsatz praktisch sein kann. Sollte man sie nicht benötigen, lässt sie sich aber auch leicht deaktivieren.

Vorbereitungen

Mir fallen an dieser Stelle zwei mögliche Vorbereitungen ein:

- Deaktivieren von Secure Boot (zumindest temporär)

- Erstellen des Installationsmediums

Den ersten Schritt überspringe ich an dieser Stelle, da der genaue Konfigurationsweg im UEFI einerseits sehr herstellerspezifisch ist und ich andererseits das Secure Boot bei meinem Notebook bereits seit längerem deaktiviert habe, um der aufdringlichen “Wechsel auf Windows 11”-Werbung zu entkommen.

Für den zweiten vorbereitenden Schritt, gilt es zuerst einmal, das aktuelle ISO-Abbild herunterzuladen, um es anschließend passend auf einen USB-Stick zu überspielen.

Man könnte auch eine DVD brennen, sofern man noch passende optische Laufwerke besitzt.

Natürlich gibt es auch hier wieder viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich für den Weg mit Ventoy entschieden. Sollte einer von euch weitere Optionen suchen, so bietet das Wiki weitere Hilfestellung.

Ventoy

Als ich das erste Mal auf die Startseite von Ventoy gegangen bin, hatte ich das Gefühl, eine Zeitreise unternommen zu haben. Diese Seite wirkte auf mich in der aktuellen Zeit alles andere als seriös und ich habe mehrfach gezögert, bis ich es dann heruntergeladen habe. Ich habe meine Entscheidung bislang nicht bereut, da Ventoy Vorteile hat, die ich nicht mehr missen möchte.

Wenn man Ventoy auf einen USB-Stick installiert hat, partitioniert Ventoy den USB-Stick so, dass dieser eine Partition namens Ventoy erhält. Auf diese Partition kann man nun einfach alle beliebigen bootbaren ISOs ablegen. Sobald man von dem USB-Stick bootet, prüft Ventoy welche ISOs sich dort befinden und erstellt dynamisch eine Auswahlliste. Einfacher kann man keinen universal benutzbaren USB-Stick erstellen. Gerade wenn man verschiedene Distributionen ausprobieren will, bietet sich Ventoy also an.

Installation

Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, heißt es nun, vom vorbereiteten Installationsmedium zu booten. Also USB-Stick einstecken und die Taste für die Boot-Auswahl drücken, sobald man ein visuelles Lebenszeichen auf dem Bildschirm erkennt. Leider variiert die konkrete Taste von Hersteller zu Hersteller. Im Fall meines MSI-Notebooks ist es F11, aber ich erinnere mich auch noch an F10 und F12. Wenn es also nicht klappt, entweder recherchieren oder ein wenig ausprobieren.

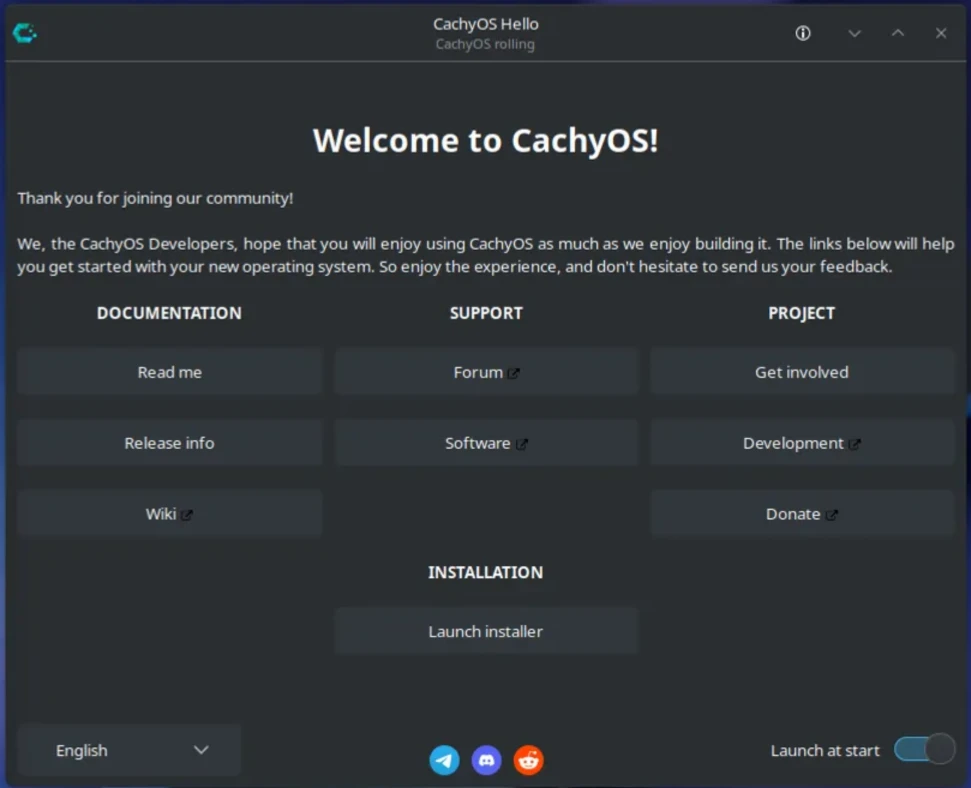

Nach dem Booten der Live-Version von CachyOS, wird man von CachyOS Hello (siehe Screenshot oberhalb) auf einer KDE-Oberfläche begrüßt. Nun kann man das System ausprobieren und schauen, ob alles an Hardware soweit erkannt wurde und funktionstüchtig ist. Bevor ich nun den Installer starte, stelle ich die WLAN-Verbindung mit meinem lokalen Netzwerk her, denn so werden einerseits die aktuellsten Pakete installiert und andererseits wird die WLAN-Konfiguration auch übernommen und ich muss sie nach der Installation nicht erneut konfigurieren.

Viele der Einstellungen während des Setups sind sehr individuell, aber bedürfen keinerlei Erklärung, da ich jedem zutraue, die Zeitzone, das Tastaturlayout und die Benutzerdaten zu konfigurieren. Auf alle anderen Schritte, bei denen ich mir Erklärungsbedarf vorstellen kann, gehe ich nun nachfolgend ein.

Boot-Manager

Damit Linux korrekt starten kann, muss der Linux-Kernel mit passenden Parametern initialisiert werden. Dies geschieht über einen sogenannten Boot-Loader. Aber da die verbreiteten Boot-Loader an dieser Stelle auch direkt die Möglichkeit bieten, zwischen verschiedenen Betriebssystemen zu wählen, nennt man sie Boot-Manager.

CachyOS bietet auch dafür verschiedenste Möglichkeiten. Ich werde mich hier aber auf die Lösungen beschränken, mit denen ich bereits Erfahrungen gesammelt habe. Um einen ausführlicheren Vergleich zu haben, kann ich die passende Wiki-Seite empfehlen.

- GRUB

- Der GRand Unified Bootloader ist vermutlich der Platzhirsch unter den Boot-Managern. Das Projekt wurde 1995 initiiert und hat wahrscheinlich den umfangreichsten Funktionsumfang. Egal, ob wirkliche Vollverschlüsselung, die Nutzung von Themes oder der Einsatz von BIOS statt UEFI – mit GRUB kein Problem. Dazu kommt, dass GRUB mit einer breiten Vielfalt an Dateisystemen für

/bootumgehen kann. Aber es gibt auch Nachteile, denn durch die vielen Möglichkeiten kann die Konfiguration ziemlich komplex werden. - systemd-boot

- systemd-boot ist vermutlich der einfachste und schnellste von CachyOS direkt unterstützte Boot-Manager.

/bootist auf die älteren Dateisysteme FAT12/16/32 beschränkt, was bei einer separaten/bootPartition in der Praxis kein Problem darstellt. Themes werden nicht unterstützt und die Systemverschlüsselung ist nur dann möglich, wenn/bootunverschlüsselt bleibt.

Ich habe mich für den Boot-Manager systemd-boot entschieden. Ich habe zwar vor, mein System zu verschlüsseln, aber aktuell nicht den Sicherheitsanspruch, dass /boot ebenfalls verschlüsselt ist. Im Gegenzug bekomme ich einen schnellen und einfach zu konfigurierenden Boot-Manager, bei dem bislang alles direkt funktionierte.

Partitionierung

Beim Thema Partitionierung gibt es wieder unzählige Meinungen über die beste Vorgehensweise. Da ist der Spruch “zwei Leute, drei Meinungen” sehr zutreffend, da auch ich immer wieder dazu neige, zuviel darüber nachzudenken. Aber in diesem Fall möchte ich es mir möglichst einfach machen. Daher habe ich mir zuerst überlegt, was meine konkreten Anforderungen sind und worauf ich verzichten kann. Dabei bin ich zum folgenden Ergebnis gekommen:

- Da es ein Notebook ist, was mich immer wieder begleitet, sollten meine (Nutz-)Daten verschlüsselt sein.

- Ich möchte keine Experimente auf Betriebssystemebene machen, daher soll es möglichst einfach und wartungsfrei sein.

- Ich nutze weder Standby (Ruhemodus) noch Hibernate (Ruhezustand), sondern fahre meine Systeme immer herunter.

Daraus ergeben sich für mich die folgenden Konsequenzen:

- Für die Verschlüsselung in Kombination mit systemd-boot benötige ich eine getrennte

/bootPartition. - Wenn ich nur eine einzige Partition verschlüsseln möchte, kann ich auf den Einsatz von LVM verzichten.

- Ohne Ruhezustand benötige ich auch keine Swap-Partition. Swap-Speicher ist im laufenden Betrieb dazu gedacht, den Arbeitsspeicher zu entlasten, indem temporäre Daten, die aktuell nicht im Arbeitsspeicher benötigt werden, dorthin ausgelagert werden. Das ist vor allem dann wichtig, wenn der Arbeitsspeicher ausgelastet ist. Der Swap-Speicher wird außerdem für den Ruhezustand benötigt, da dann alle Daten aus dem Arbeitsspeicher dort abgelegt werden und das System so im Ruhezustand keinen weiteren Strom mehr benötigt. Dadurch kann der vorherige Zustand im Arbeitsspeicher wiederhergestellt werden, sobald das System wieder “aufgeweckt” wird.

Aus diesem Grund habe ich auch die Option “Erase Disk” / “Festplatte Löschen” gewählt und die Verschlüsselung aktiviert. Sollte man mehr als einen Datenträger haben, ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass am oberen Rand der richtige Datenträger ausgewählt ist. Am unteren Fensterrand wird auch das geplante Partitionslayout angezeigt. In meinem Fall sind es 2GB für /boot und der Rest für /.

Bei anderen Anforderungen können sich natürlich auch andere Partitionslayouts ergeben. Die aufwendigste Variante wäre vermutlich wirkliche Vollverschlüsselung (also inkl. /boot) mit aktivem Ruhezustand und mehreren Partitionen. Ob man dies komplett mit dem Installer von CachyOS umsetzen kann, habe ich nicht ausprobiert. Aber sollte man solche Anforderungen haben, so sollte man sich unbedingt die Zeit nehmen, sich in die Thematik einzulesen. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne kontaktieren und wir versuchen gemeinsam, ein sinnvolles Partitionslayout zu finden.

Dateisysteme

Eine letzte Entscheidung während der Partitionierung muss noch getroffen werden: Das passende Dateisystem. Im Gegensatz zu Windows, wo man es die meiste Zeit eigentlich nur mit NTFS zu tun hat bzw. hatte, sieht es bei Linux anders aus. Aktuell gibt es meiner Meinung nach drei Dateisysteme, über die es sich nachzudenken lohnt:

- BTRFS

- Das B-Tree File System ist wahrscheinlich das modernste Dateisystem mit dem größten Funktionsumfang. BTRFS ist ein Copy-On-Write-Dateisystem, was zur Folge hat, dass kopierte Dateien erst dann anfangen, Speicherplatz zu belegen, wenn Änderungen am Original oder der Kopie vorgenommen werden und die Dateien somit nicht mehr übereinstimmen. Dadurch ist es auch leicht möglich, platzsparende Snapshots anzufertigen. Beim Einsatz von BTRFS ist es nicht nötig, Lösungen wie LVM zu nutzen, da BTRFS mit Subvolumes etwas Vergleichbares direkt integriert hat. Diese Funktionalität geht mit erhöhter Komplexität einher, daher gilt BTRFS im Vergleich zu EXT4 und XFS als etwas weniger stabil. Ein weiterer Nachteil von BTRFS, gerade im mobilen Einsatz, ist, dass es empfindlich auf Stromausfälle reagiert und somit ein erhöhtes Risiko für Datenverlust besteht.

- EXT4

- EXT4 ist die 4. Version des extended filesystems. Es ist seit vielen Jahren das Standard-Dateisystem für viele Linux-Nutzer. EXT4-Dateisysteme lassen sich vergrößern und verkleinern. Ich hatte in der Praxis noch nie Schwierigkeiten damit, obwohl ich es bestimmt seit 15 Jahren einsetze. Selbst nach Abstürzen oder Stromausfällen konnten bisher immer alle Daten durch den Journaling-Ansatz rekonstruiert werden.

- XFS

- XFS ist ein hochperformantes Dateisystem. Es gilt, ähnlich wie EXT4, seit über einem Jahrzehnt als stabil und wird weiterhin aktiv weiterentwickelt. XFS lässt sich zwar vergrößern, aber nicht verkleinern. Es wurde ursprünglich für den Umgang mit riesigen Dateien (Maximalgröße: 8EiB - 1B) entwickelt und kann, im Gegensatz zu EXT4, auch parallel schreiben.

Ich habe mich für die Hauptpartition (/) für XFS als Dateisystem entschieden. Gegen BTRFS spricht in meinem konkreten Fall, dass ich keine der “Zusatzfunktionalitäten” benötige und ein möglichst stabiles Dateisystem haben möchte. Gegen EXT4 habe ich mich eigentlich nur entschieden, weil ich gern praktische Erfahrungen mit XFS sammeln möchte und mir vorstellen kann, dass XFS auf SSDs etwas schneller sein könnte.

Für /boot hat der Installer ganz automatisch FAT32 gewählt, da systemd-boot nur mit FAT-Dateisystemen umgehen kann.

Softwareauswahl

Ich habe mich für KDE als Desktop-Umgebung entschieden. Eine wirkliche Begründung habe ich dafür nicht, außer, dass ich seit vielen Jahren alle paar Jahre zwischen GNOME und KDE wechsle und aktuell KDE wieder an der Reihe ist. Die weitere Softwareauswahl habe ich nur noch um die Druckerverwaltung via CUPS erweitert.

Sobald der Installer fertig und somit die Installation abgeschlossen ist, steht das neue Linux-System nach einem Neustart zur Verfügung.

Ausblick

Damit ist die grundlegende Installation abgeschlossen. Im nächsten Artikel soll es dann gezielt um die Softwareinstallation gehen. Vermutlich ergibt es am meisten Sinn, das Thema Software in zwei Teile aufzuteilen. Zuerst werde ich mich um native Linux-Software kümmern, um anschließend gezielt auf das Thema Windows-Software unter Linux einzugehen.